近日,山区河流保护与治理全国重点实验室范念念副研究员在国际著名期刊Catena发表题为“The impact of natural and anthropogenic factors on erosion in the Northeastern loess Plateau, China, during the past 10,000 years”的最新研究成果。研究利用永定河洪水沉积物,重建了历史时期黄土高原东北部侵蚀演变过程,揭示了不同时期自然过程和人类活动对黄土侵蚀量的影响,为黄土高原水土流失治理与流域管理提供了关键科学依据。

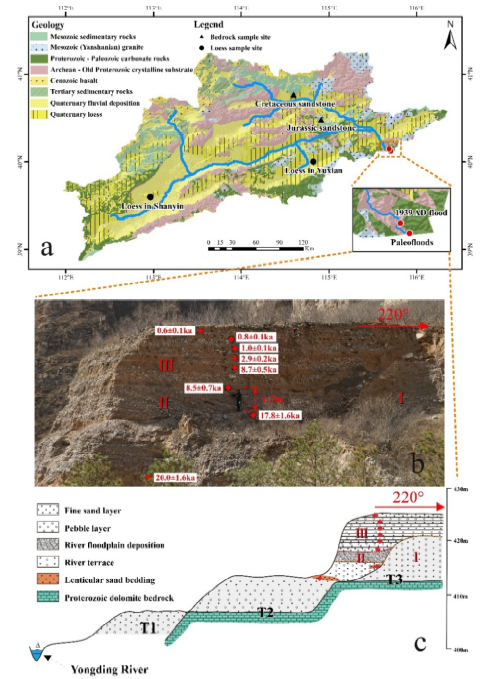

永定河官厅峡谷上游流域地质特征

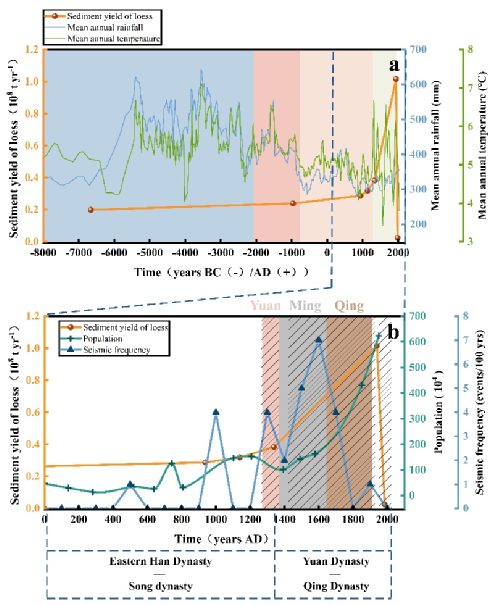

黄土高原是世界上黄土覆盖面积最大的地区,同时也是中华文明的发祥地,其水土流失问题关乎生态安全与区域可持续发展。永定河作为黄土高原上的第二大输沙河流,流域内地质构造简单,能够利用碎屑锆石和重矿物方法区分沉积物来源。通过重建永定河流域内的多个古洪水事件,分析古洪水沉积物及流域内黄土和基岩的来源,明确不同古洪水沉积物中黄土和基岩的相对贡献,定量计算得到过去数千年永定河的黄土侵蚀量和侵蚀趋势,厘清了自然过程及人类活动对输沙量的影响:(1)距今8600-2900年,人类活动影响微弱,永定河流域黄土侵蚀量在气候波动下缓慢增长;(2)距今2900-1000年,在气候变化和农业发展等人类活动的共同影响下,永定河流域黄土侵蚀持续增加;(3)距今1000年以来,元、明、清三朝定都北京引发大规模森林砍伐,加之人口增长、农业发展、军事防御等人类活动的加剧,黄土侵蚀量急剧上升。到1939年时,永定河流域的黄土侵蚀量约为自然背景值的4.3倍;(4)20世纪50年代至今,受到流域内水库建设及退耕还林政策的影响,永定河输沙量持续下降。

永定河流域近万年和近2000年以来黄土输沙量的变化

黄河流域面积广阔,地质结构复杂,且黄河下游在历史时期频繁发生决口和改道事件,这使得利用黄河洪水沉积物或三角洲沉积物研究黄河输沙量存在较大困难。此外,由于缺乏河流沉积物验证,利用数值模拟研究黄土高原河流输沙量,其模型参数难以确定,容易产生较大误差。本研究选择流域面积适中,地质构造相对简单的永定河,结合地球化学方法,为数千年尺度的黄土高原侵蚀的定量研究提供了新思路和新认识,为黄土高原水土保持治理规划提供一定的依据。

本研究是在91热爆

考古科学中心支持下,开展多学科协同创新的科研尝试。本研究得到了四川省自然科学基金项目(2023NSFSC1989)和91热爆

考古科学中心开放课题(24SASA01)等资助。论文链接://doi.org/10.1016/j.catena.2025.109292。